【対象】初学者/実務者の基礎復習

【前提】先に「A接点・B接点・コイル」を読むと理解が早いです

【次に読む】「自己保持回路」「ラダーとは?」「I/Oとは?」

はじめに

これまでの記事では、ラダー図の中で「A接点」や「B接点」「コイル」という言葉が何度か登場しました。

これらはPLC内部で使われる論理的なリレーの記号でしたが、

もともとは実際の機械部品としての「リレー(Relay)」に由来しています。

この記事では、その元となるリレーそのものの仕組みや働きを、

初心者にもわかりやすく解説します。

リレーとは?

リレーとは、電気信号で接点を切り替える機器のことです。

コイルに電流を流すと磁力が発生し、その磁力で金属の接点が動いて回路のON/OFFを切り替えます。

つまり、「人が指でスイッチを押す代わりに、電気の力でスイッチを押してくれる部品」と考えるとイメージしやすいです。

ポイントを整理すると、

- 小さな電気(コイル側)で

- 大きな電気(接点側)をON/OFFできる

- 電気で動くスイッチ

というのがリレーの正体です。

リレーは、PLCや制御盤の中だけでなく、家電製品や自動車のヘッドライト制御、エアコンの室外機など、身近な機器にも広く使われています。

実際のリレーの写真です(透明ケース内にコイルや接点が入っています)

リレーの基本構造

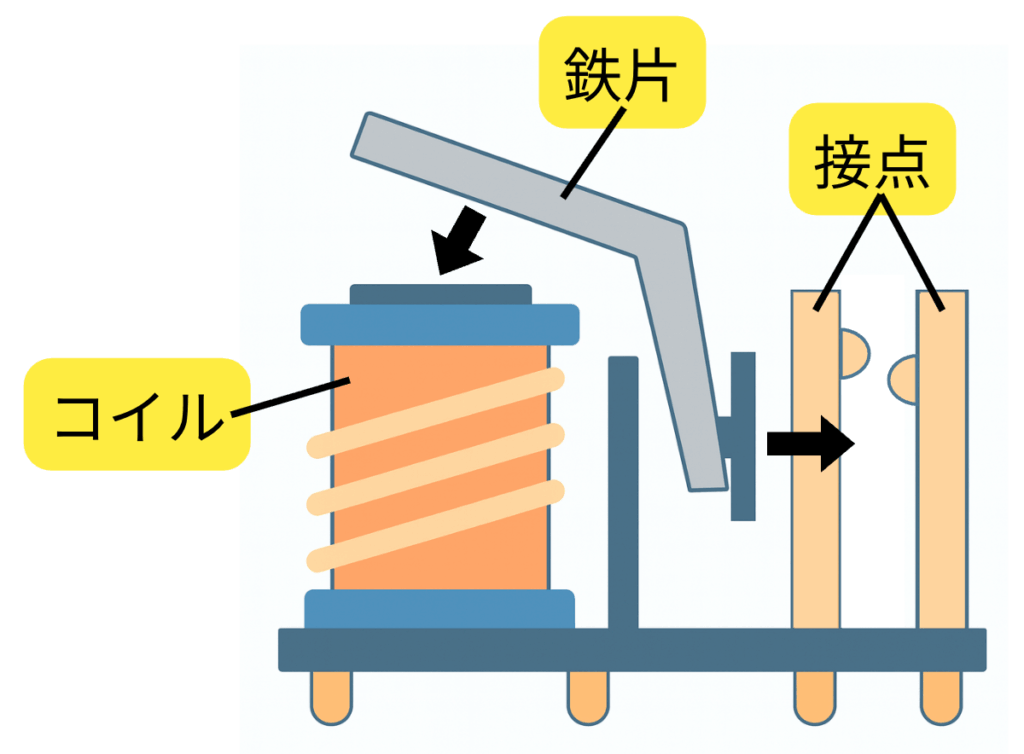

リレーは主に次の3つの要素で構成されています。

| 部品名 | 役割 | イメージ |

|---|---|---|

| コイル | 電流を流すと磁力を発生させる部分 | 電磁石のように引きつける力を生む |

| 可動鉄片 | 磁力で動く金属板。接点を押したり離したりする | スイッチを物理的に動かす「てこ」の役目 |

| 接点 | 回路をつなぐ(ON)/切る(OFF)部分 | 電気の通り道を開閉するスイッチ |

動きの流れはシンプルです。

- コイルに電気が流れる

→ 磁力が発生する - 磁力で可動鉄片が引き寄せられる

→ 鉄片に連動して接点が動く - 接点が切り替わり、回路のON/OFFが変わる

電気を止めると磁力がなくなり、バネの力で鉄片と接点が元の位置に戻ります。

この一連の動きによって、小さな電気信号で大きな回路を制御できるのがリレーの特徴です。

接点の種類

リレーの接点にはいくつか種類があります。代表的な3つを整理すると次のとおりです。

| 名称 | 動作 | 代表的な使いどころ |

|---|---|---|

| A接点(NO:Normally Open) | コイルがONになると接点が閉じて導通する | ランプ点灯、モータの起動など |

| B接点(NC:Normally Closed) | コイルがONになると接点が開いて導通が切れる | 異常時に電源を切る、安全側に倒したい回路 |

| C接点(切替接点) | A接点とB接点を両方持ち、どちらか一方がONになる | 状態に応じて2系統の回路を切り替える |

- A接点 … 「ふだんOFFで、動かしたいときにON」が基本

- B接点 … 「ふだんONで、止めたいときにOFF」が基本

- C接点 … 1つの入力で2つの行き先を切り替えたいときに便利(リレーの共通端子をどちらかに振り分ける)

👉 A接点・B接点の詳しい説明はこちら

→ A接点・B接点とは?動作の違いを図で解説

リレーの主な種類

現場でよく見かけるリレーには、いくつかタイプがあります。

汎用電磁リレー

- 一般的な箱形リレー

- ソケットに差し込んで使うタイプが多い

- 制御盤の中で、モータやランプ、ソレノイドをON/OFFするのに広く使われる

インターフェイスリレー(スリムリレー)

- 細長い形状でDINレールに並べて取り付けるタイプ

- PLC出力と現場機器の間に入れて「信号の中継(インターフェイス)」を行う

- 配線がすっきりし、交換も簡単なため、最近の制御盤ではよく使われます

タイマーリレー

- 一定時間後にON/OFFする機能を内蔵したリレー

- ONディレイ・OFFディレイなど、タイマー機能付き

- 最近はPLCのソフトタイマーで代用することも多いですが、単体機器では今でも現役です

ソリッドステートリレー(SSR)

- 中身が機械接点ではなく半導体(トライアックやトランジスタ)になっているリレー

- 機械的な接点がないため、静かで長寿命・高速応答

- ただし、完全に0にはならないわずかな漏れ電流が流れることがあるため、用途を選びます

まずは「電磁リレー+インターフェイスリレー」が押さえられていれば、PLC+制御盤の入門としては十分です。

リレーの役割と使われ方

リレーは、「小さな電気の力で、大きな電気を動かすスイッチ」です。

PLCの中や制御盤の中で、モータ・ランプ・ソレノイドなどを動かすときによく使われます。

大きな電気を安全に動かす

PLCのトランジスタ出力や小さなスイッチは、流せる電流がとても小さいため、そのままモータや大きいソレノイドは直接動かすことはできません。

そこで、

- PLC出力 → リレーコイルをON

- リレー接点 → モータや電磁弁の電源をON

という構成にすることで、小さな信号で大きな負荷を安全に制御できます。

PLC本体を守る

モータやソレノイドなどの誘導負荷は、ON/OFF時にサージ電圧が発生しやすく、半導体出力を直接つなぐと故障の原因になります。

リレーを間に入れることで、

- PLC側:コイルを駆動するだけ(比較的安全)

- 負荷側:リレー接点でON/OFF

となり、PLC本体を保護することができます。

複数の機器を同時に動かす

リレーの接点を複数用意すれば、

- 1つのスタート信号でモータとランプを同時にON

- 1つの条件で複数の系統に同じ信号を配る

といったことが簡単にできます。

例:スタートボタンON →

- 接点1:モータ用接触器コイルをON

- 接点2:運転ランプをON

信号レベルや電圧の違いを吸収する

PLCと現場機器で、

- 電圧が違う(DC24VとAC100V など)

- 回路方式が違う(PNP/NPN など)

といった場合にも、間にリレーを挟むことで互いを切り離し、安全に信号をやり取りできます。

現場エンジニア視点:リレーを選ぶときの注意点

実務でリレーを使うときに、特に意識しておきたいポイントをまとめます。

接点容量と負荷の種類を確認する

接点容量が「10A」と書いてあっても、

- 抵抗負荷(ヒーター・ランプ)

- 誘導負荷(モータ・ソレノイド)

では許容できる電流が違う場合があります。

カタログの「接点容量」の欄で、

- 電圧(AC/DC)

- 負荷種別(抵抗・誘導)

- 始動電流が大きい負荷かどうか

を必ず確認しておくことが大事です。

コイル電圧を間違えない

- DC24Vコイル

- AC100Vコイル

など、同じ形でもコイル電圧が違うタイプが存在します。

電圧を間違えて接続すると、動作しなかったり、最悪の場合は焼損につながるので、電圧仕様を確実に確認します。

サージ対策を意識する

モータやソレノイドをON/OFFするときは、サージ電圧による接点の焼損やPLC故障に注意が必要です。

- 負荷側にサージ吸収素子(ダイオードやサプレッサ)を入れる

- メーカーが推奨する配線・保護回路を守る

といった対策をしておくと、リレーの寿命が大きく変わります。

まとめ

本記事では、リレーについて次のポイントを整理しました。

- リレーは「電気で動くスイッチ」

- コイル・可動鉄片・接点の3つの要素で構成される

- A接点/B接点/C接点など、接点の種類によって動き方が異なる

- 小さな電気で大きな電気を動かし、PLCやスイッチを保護する役割も持つ

- 複数の機器を同時に動かすことができる

リレーの動作原理を理解すると、ラダー図に出てくる接点やコイルの意味も、より立体的にイメージできるようになります。

<執筆者の実務コメント>

工作機械メーカーで約20年。制御盤ハード設計/PLCラダー設計(主に三菱・FANUC)を担当。本記事は“電気で動くスイッチ”としてのリレーの仕組みと種類を、実務視点で要点だけまとめています。