【対象】初学者/実務者の基礎復習

【前提】先に「ラダーとは?」を読むと理解が早いです

【次に読む】「タイマー」「インターロック」「A接点・B接点・コイル」

はじめに

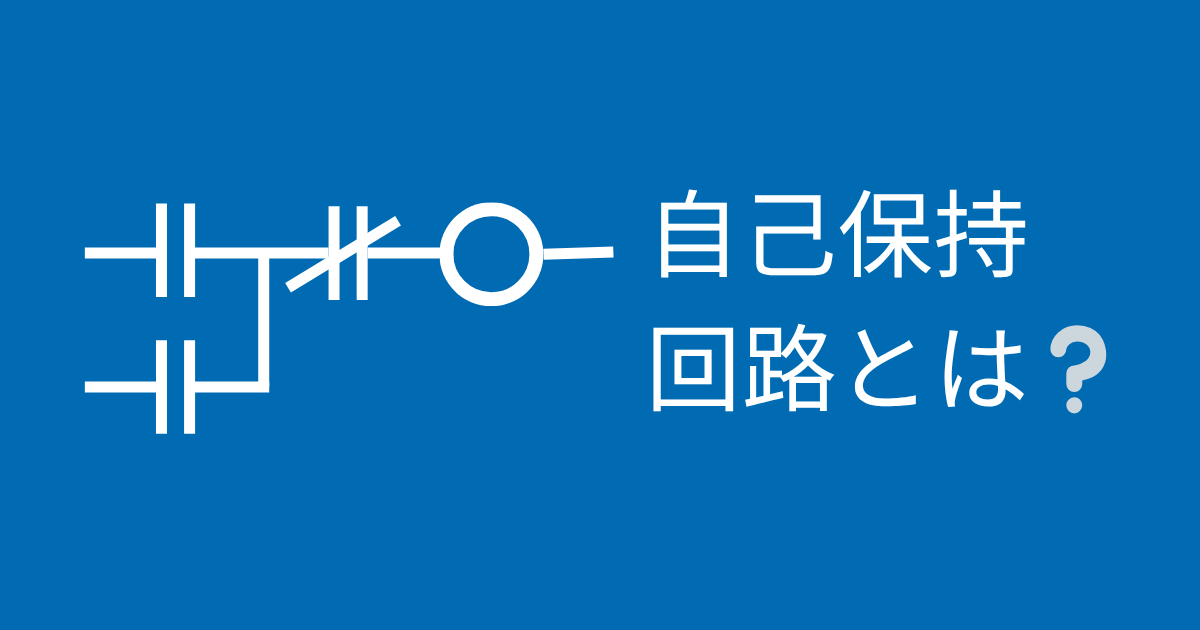

PLCやラダー図を学ぶとき、必ず出てくるのが 自己保持回路 です。

名前は少し難しく聞こえますが、実はとても身近な仕組み。

工場のスタート/ストップボタン、照明のスイッチなど、私たちの周りの「押したら動き続ける仕組み」は、この自己保持で実現されています。

自己保持回路とは?

自己保持回路とは、入力のスイッチから手を離しても、出力が動き続ける回路のことです。

普通のスイッチなら、押している間だけON、離すとOFFになります。

しかし設備の運転やモータの起動は「押し続ける」わけにはいきません。

そこで、一度ONにしたら自分自身の回路で動作を保持し、別のスイッチで止めるようにしたのが「自己保持回路」です。

ラダー図で見る自己保持

ラダー図での自己保持回路は次のような構成で表現されます。

- スタートスイッチ(A接点) … 最初のONのきっかけになる入力

- コイル(出力) … モータやランプ、内部リレーなどを動かす部分

- 自己保持接点(A接点) … コイルに連動してONになり、自分で自分の回路を支える接点

- ストップスイッチ(B接点) … 通常は導通していて、押したときだけ回路を遮断するスイッチ

典型的な自己保持回路は、次のようなイメージです。

- 左側に A接点(スタート)

- その右に B接点(ストップ)

- A接点の下側に コイルと同じアドレスの A接点(自己保持)

- いちばん右に コイル(出力)

という順で直列につなげます。

スタートスイッチをONさせると、コイルがONし、そのコイルに対応した自己保持接点がONになり、スタートスイッチから手を離しても自己保持接点でコイルがオンし続ける、というのが自己保持の考え方です。

動作の流れを追ってみよう

自己保持回路の動きを、PLCのラダーで実際に起きている順番で追ってみます。

- スタートを押す

スタートスイッチ(A接点)がONになり、B接点のストップスイッチがONしていない状態であれば、コイルがONします。

この瞬間、コイルがモータやランプの出力であれば、モータやランプが動作します。 - 自己保持が働く

コイルがONになると、そのコイルに連動した自己保持接点(A接点)もONになります。

すると、スタートスイッチを離しても、

「自己保持A接点 → コイル」

という経路で電流が流れ続けるようになります。

これが「自己保持」の状態です。 - ストップを押す

ストップスイッチ(B接点)を押すと、そのB接点が開いて回路が遮断されます。

コイルがOFF → 自己保持接点もOFFになり、再び「止まった状態」に戻ります。

PLC内部では、この動きが1スキャンごとに評価されていますが、自己保持の考え方としては

「スタートはきっかけ、自己保持が支え、ストップで終了」

という3段階だけ押さえておけばOKです。

実際の使われ方

自己保持回路は、次のような場面でよく使われます。

- モータの起動/停止

ポンプやファン、コンベアなど、「一度起動したらしばらく回し続ける」機器の起動・停止に自己保持が使われます。

スタートを押す → 自己保持でONを保持 → ストップで安全に停止、というパターンです。 - 表示灯の保持

一度押せば点灯し続け、もう一度別のスイッチで消灯するような表示灯などにも、自己保持の考え方が使われます。

このように、「押し続ける操作はしたくないけれど、動作は継続してほしい」という場面では、だいたい自己保持回路が使われていると思ってもらって大丈夫です。

注意ポイント

自己保持回路は便利な一方で、設計を間違えると危険な動作にもつながります。現場で特に注意しているポイントをまとめます。

- 保持を解除する条件に注意する

自己保持回路を使用するということは、その保持回路を解除することが必要です。解除の仕方を間違えると保持が残って思いもよらない動作をすることもあるので、解除することをしっかり検討することが必要です。 - ストップはB接点で設計する

ストップスイッチをA接点で組んでしまうと、配線が抜けたり断線したときでも自己保持が維持されてしまい、止まらない危険があります。

B接点にしておけば、断線した瞬間に回路が切れ、自己保持も解除されるため、安全側に倒れます。

まとめ

本記事では、自己保持回路について次のポイントを整理しました。

- 自己保持回路は「一度ONすると、出力を保持し続ける仕組み」

- ラダー図では、スタート(A接点)+自己保持接点(A接点)+ストップ(B接点)+コイルの組み合わせで表現される

- モータの起動/停止やライン運転のON/OFFなど、実務でよく使われる基本回路

- ストップはB接点で設計し、非常停止や安全回路と連動させることが重要

- 「どこで解除されるべきか」を意識して設計しないと、予期せぬ再起動や危険な動作につながる

自己保持を理解すると、ラダー図の動きを「流れ」で追う感覚が身につきます。

<執筆者の実務コメント>

工作機械メーカーで約20年。制御盤ハード/PLCラダー設計(主に三菱・FANUC)。本記事は自己保持の最小構成と停止系の扱いを、実装時の注意点とあわせて整理しています。

▶ 次に読む:タイマー/インターロック/A接点・B接点・コイル